目次

現状、一番お気に入りのデジハリ

いまだ手元にあるトイデジの中でもデジハリは別格

一時期トイカメラやトイデジばかり集めていた時期があって、その中でもデジハリはやっぱり別格の世界観を持っていた。あの頃の熱狂は流石に少し冷めてはいるけれど、手元にはジャンク品も含めていくつかのデジハリが今も残っている。

iPhoneさえあればアプリ加工でほとんど何でもできる時代、それでもデジハリの所作を思い出して持ち出すこともたまにある。

集めていたのにはコレクション的な意味合いもあるが、それよりも自分が欲しい写りをする個体に出会いたいからだった。

デジハリの種類はとにかく多い

デジハリの種類は初代の後に続いてデジタルハリネズミ2、デジタルハリネズミ3.0とナンバリングを増やしていき、充電池内蔵となったデジタルハリネズミ4.0までの大きく4シリーズが軸になっている。

そしてそのシリーズの間に、2++、2+++、guru、1st Rebornが入り、またその他に初代と2にはチノンバージョンが存在する。さらに、各シリーズにはカラー、キャラクター、ソフトウェアバージョンの違いなどが組み合わせとなってかなりの数になっている。

さらにさらに、限定バージョンとして2++をベースとしたBLACK RAIN、2+++をベースとしたArtistboxとして”001 Ed Tmpleton(エド・テンプルトン)”モデルと”002 Mark borthwick(マーク・ボスウィック)”モデルが存在するわけだ。

沼にハマりかけたが「花はりねずみモデル」で決まり

ある程度集めたところでそれぞれの画像も比較して冒頭の「花はりねずみモデル」に落ち着いたわけだが、これは初代の限定バージョンだ。superheads公式サイトの該当ページがまだ残っていたのでリンクを貼っておく。

http://www.superheadz.com/digihari_limited/hanharinezumi.html

ここでは「デジハリ お花バージョン」と記載されていて、コピーには「限定ヴァージョン!! 登場。」とあるから表記がまとまらないが、正式には販売店リストをクリックした先に小さく記載されているように「花はりねずみ」だったはずだ。上記リンクのアドレスを見てもらうとわかると思う(何故か”hana”ではなくて”han” harinezumiとなっているがこれは誤字だったのかな)。

個人的には「花はりねずみモデル」「花はり」「はなhari」「hana」とか呼んでいる(ここでは以下略すときには「花はりモデル」とする)。

ちなみに次点はBLACK RAINかなと思うがこれはまた別の機会があれば紹介しよう。

花はりねずみの中身は初代デジハリ。

初代がベースなので画像サイズは1600×1200または320×240で、ISO感度は100か800だ。個人的セッティングとしては1600×1200、ISO800にしておくことが多い。昼間でも。

あと細かい仕様はここでは割愛するが、使う上でのポイントがいくつかある。

撮影時、液晶画面にライブビューはされない

この花はりモデル、画面を見ながら構図を決めることが基本的にはできない。一応本体の上部には四角い枠がついていて(冒頭の写真を参照)、これを立てればファインダーになるのだがまぁ使わないよね。

シャッターボタンを押した直後の確認表示をさせることはできるので、撮ってみて画像見て画角調整してってのが現実的だが、結局感覚的に撮っていくことになる。あとは裏技的なもので、「OKボタン」を押して動画モードにすればライブビューにはなるので、構図だけ動画モードで決めてから写真モードで撮影することは可能だ。

電源ONがたまにきかなかったり遅かったりする

これは個体の問題かもしれないが他の個体でも同じ現象があったので参考までに。本体上部の「POWERボタン」を押してもすぐに電源が入らないことがある。

ワンテンポツーテンポおいてから液晶画面がつく。

しかもたまに「NO CARD」なんて言ってのける。

microSDカードはちゃんと入っていますよと差し入れしてみたりしながら何回か試せば大抵の場合は機嫌は直るので、手にした個体の電源が入らなくてもすぐには諦めないように。

電池蓋が弱い

特に中古で手に入れる場合に注意。電池蓋のツメが折れていてゆるゆるになっている個体も多いのだ(電池はCR2)。テープで押さえれば使えないことはないのでそれも愛嬌と割り切って使うのもありだし、私のように他の個体からフタだけ持ってきて付け替えるのもありだ。

ちなみに私の場合はカードスロットの不具合を直そうとして完全に壊してしまった(細いパーツを折ってしまった)ジャンク個体の蓋を使っている。これがブラックボディだったのでパンダみたいになっているがまぁオリジナルっぽくてありかなと。

日付記録機能(タイムスタンプ)、ナシ!

画像管理する上である意味致命的なのが「撮影した日時が記録されない」こと。今や秒単位まで記録されるのが当たり前なデジタルカメラの画像情報だが(こんなこと言ってることさえ「いつの時代の言い方だ」と言われそう)、このデジハリ花はりモデルはタイムスタンプが押されない。というかそもそも時計設定機能自体がない。

Macの写真アプリに取り込むと全て「2009年1月1日0時00分」で処理される。もし瞬間瞬間の撮影時刻までを記録したければ、ノートやメモアプリと一緒に使うことになる。あとは前後に時計も撮ることだ。自分の場合はMacに取り込んですぐに日付だけ合わせて時間は気にしないことにしている。

作例と色味について

さて、デジハリは個体によってもソフトウェアのバージョンによっても写りが違うようなので一般的な参考にはならないのではと思うが、個人的にこのデジハリ花はりモデルを気に入った部分を作例で紹介してみる。

撮って出しだと1600×1200サイズ、3:2の比率だが、ここでは冒頭のアイキャッチと同様の16:9にトリミングしている。これだけでも結構今風というか「やっぱり悪くないな」という気分になってくるのが面白い。

個体選びでは青が気にいるかが大切

花はりモデルが気に入った一番のポイントは「青」の色だ。鮮やかでありつつ少しどぎつい感じも含んでいる青の色味が出ているかが大切。個人的な好みだけれど。上の写真だと町内放送用拡声器の左側の少し明るい青のイメージ・色合いがざらつき感含めて良い感じ。

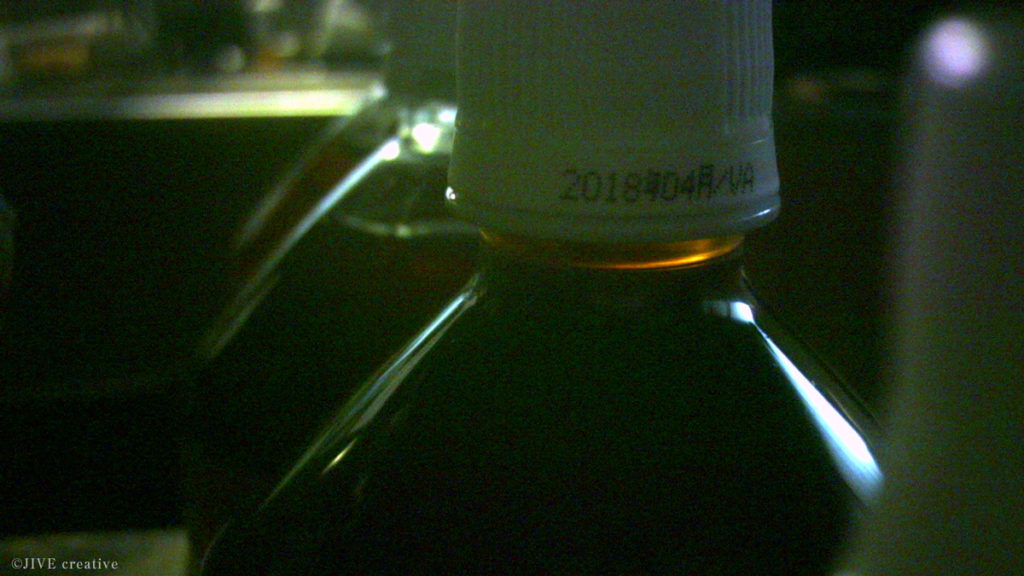

赤とオレンジは生々しく

どぎついというのは少し艶を加えると生々しい表現になる。赤やオレンジはハッとするような色味だ。さらに上の写真ではマクロ機能を使って接写している。まぁ「マクロ機能」と言っても本体底面のスイッチをスライドさせるだけだ。

粒状感がイメージに合う個体を

私がデジハリに求めているのは110フィルムのようなざらつき感・粒状感。フィルム時代のカメラが残してくれている記憶のイメージに近いものだ。デジタル以降の後、既にある一定の時期以降の記録はデータとして決して色褪せない時代が来てしまった。記憶とともに色あせていくノスタルジーまで表現していたフィルムカメラの矜持のようなものを、デジタルハリネズミはギリギリ今の世代のシステムに適合しながら残してくれているように感じる。

発光するような緑に、にじむボケ感

上の写真はiPhoneの画面を撮ったものだが、ピンはガラス面に写ったデジハリ本体に合っている。そのため画面の時間表示と背景画像は滲み、緑は生物的発光をしているような色合いになっている。本体のシルエットのラインがパキッと写っていて、私の人差し指の小さなささくれまで写してしまっているのと対象的に、画面は自然な柔らかさのボケ感。悪くない。

高感度は苦手だけれど撮れないということではない

深夜の漁港での1枚。ISO800と言っても本当にささやかな高感度撮影。それでもぶれないようにちゃんと狙えばある程度は撮れて、しかもデジハリらしい表現は出してくる。よく見ると漁船の手前に車が何台も並んでいることがわかるし、結構細かい支柱や機械の構造まで撮れている。引きの画としてもちゃんと記憶に近い雰囲気は出ていると感じる。

まとめ

平成も終わるというこの年に今更何をレビューするのかという感じではあるが、トイカメラ・トイデジの一時代を築いたデジタルハリネズミの姿を次代に語り継ぐことも必要なのかなとも思う。少なくともまだギリギリ機械的なシステム(microSDカードやCR2電池)は当時と共有できるし、プラスチックの本体パーツも劣化しきっていない。

ジャンクになったデジハリを分解したときにわかったのだが、microSDカードを入れる部分のパーツは細いプラスチックと小さいバネが組み合わされたものだ。これはmicroSDカードを物理的に差し入れなければデータを取り出せない構造である以上、その差し入れ回数にはパーツの限界があるだろう。

また、完全マニュアルの機械式フィルムカメラとも違って、デジハリの心臓部は電子機械だ。現状で直しながら使うのはほぼ不可能とすれば、中古市場も含めて今流通しているデジハリの寿命は有限だ。

トイデジにできたことはiPhoneで全てできるじゃないか。というのはデータ的には確かかもしれない。しかし「写真」という行為の楽しみ方は上位互換性とは関係なくて、「どんなカメラで撮るのか」まで含めて自由に楽しんで良いものだと思う。

手元のデジハリ花はりモデルももしかしたら明日にも壊れて使えなくなるかもしれないけれど、電源が入る限りはたまに一緒に出かけるつもりだ。